Die Steigerung der Resilienz – also der Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen – wird eine entscheidende Strategie für die zukünftige Nutztierhaltung sein. Schon erste EU-Dokumente zur Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2027 betonen die Notwendigkeit resilienter Produktionssysteme, die mit den zunehmenden klimatischen und gesundheitlichen Herausforderungen Schritt halten können.

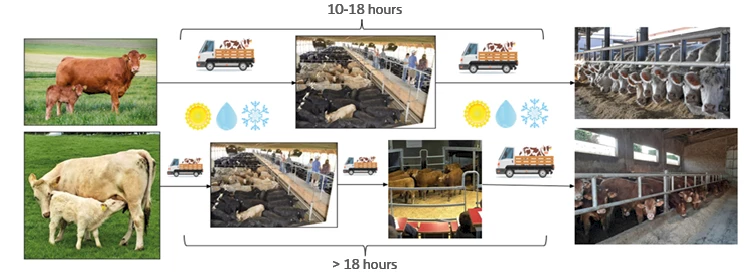

Die Ankunfts- und Eingewöhnungsphase stellt einen der sensibelsten Zeiträume in der Rindermast dar. In der Regel werden Tiere aus unterschiedlichen Betrieben zusammengeführt, gemischt und über längere Distanzen transportiert – oft über 24 Stunden, mit Zwischenstopps (Abbildung 1).

Abbildung 1. Schematischer Ablauf von Sammlung, Transport und Ankunft von Mastrindern.

Diese Prozesse verursachen erheblichen Stress, der nachweislich zahlreiche physiologische Funktionen beeinträchtigt. Stresshormone wie Cortisol lösen eine Kaskade biologischer Reaktionen aus, insbesondere einen proinflammatorischen Zustand mit der Freisetzung von Zytokinen und anderen Entzündungsmediatoren, die die Immunabwehr schwächen. Dies geschieht ausgerechnet dann, wenn das Risiko von Krankheitsübertragungen zwischen Tieren unterschiedlicher Herkunft am höchsten ist.

Daher tritt die Bovine Respiratory Disease (BRD) in dieser Phase besonders häufig und folgenschwer auf. Sie beeinträchtigt sowohl die Leistungsfähigkeit als auch den gezielten Einsatz von Antibiotika. BRD-bedingte Wachstumsverzögerungen können die tägliche Gewichtszunahme über die gesamte Mastperiode um 150–200 g/Tag reduzieren, in wiederholten Fällen sogar um bis zu 300 g/Tag (Sgoifo Rossi et al., 2013). Auch die Schlachtkörperqualität leidet – durch geringeres Endgewicht, schwächere Bemuskelung und unzureichende Fettabdeckung sinkt der Marktwert. Studien zeigen bei BRD-Fällen einen Rückgang des Schlachtkörpergewichts um rund 5 % und eine Reduktion der Fettabdeckung um 20–30 %, in chronischen Fällen sogar bis zu 40 % (Gardner et al., 1999).

Neben der Beeinträchtigung des Immunsystems wirkt sich Stress auch negativ auf die Pansen- und Darmgesundheit aus – mit oft unterschätzten systemischen Folgen.

Während Transport und Zwischenlagerung ist die Aufnahme von Futter und Wasser häufig unzureichend oder bleibt ganz aus. Bei Ankunft müssen die Tiere plötzlich auf eine völlig neue Ration umstellen – in der Regel von Weidefutter und Muttermilch auf Kraftfutter, das in Bezug auf Nährstoffgehalt, Fermentierbarkeit und Abbaubarkeit oft ungünstig zusammengesetzt ist.

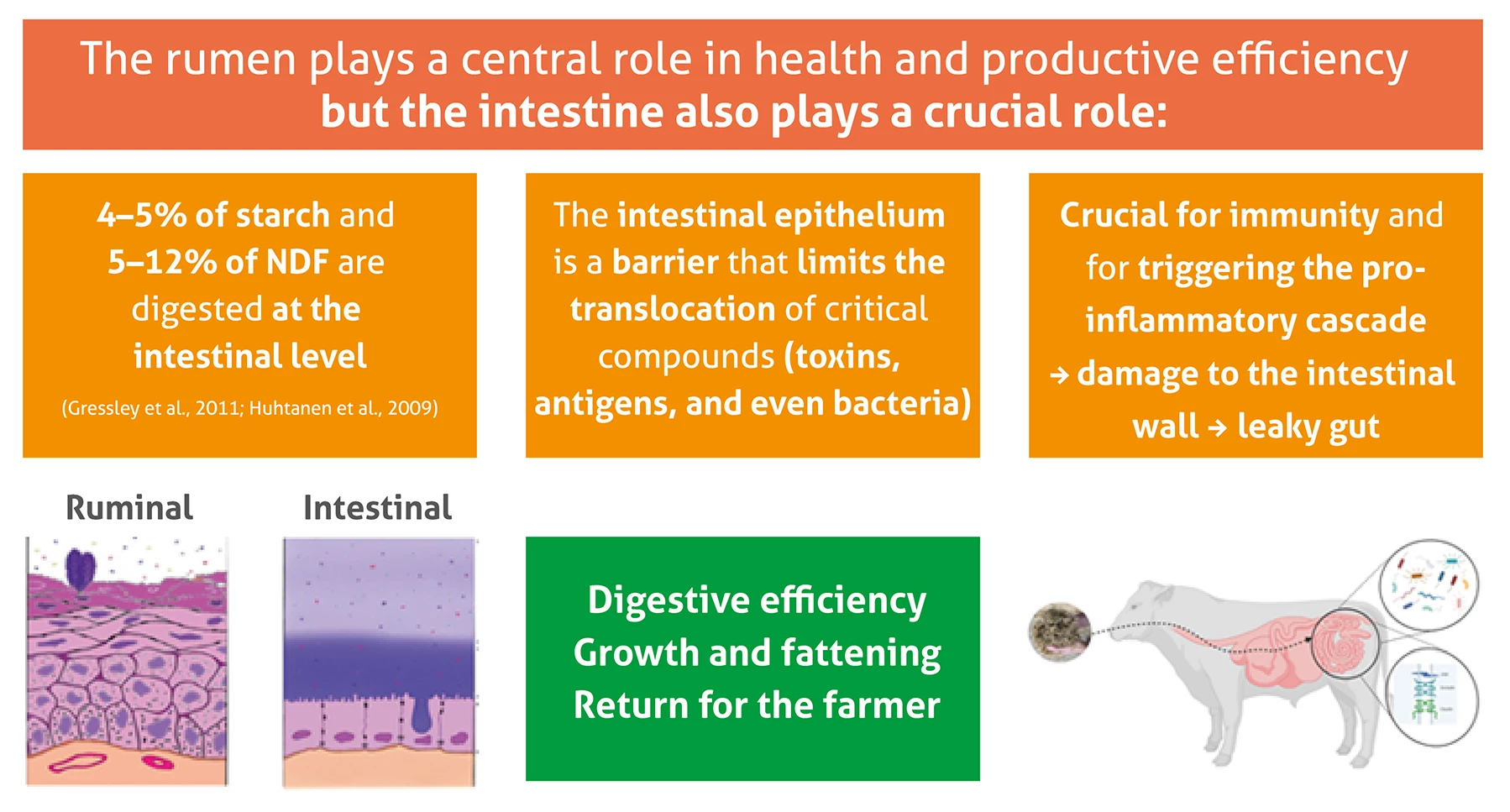

Diese abrupten Veränderungen beeinträchtigen die Funktion von Pansen und Darm. Der Magen-Darm-Trakt, dessen Bedeutung für die Verdauungsleistung und allgemeine Gesundheit zunehmend anerkannt wird, reagiert empfindlich auf Störungen des Mikrobioms und des pH-Werts. Es kann zu Azidose, erhöhter Darmdurchlässigkeit sowie zur Translokation von Antigenen, Toxinen und Krankheitserregern kommen – allesamt Faktoren, die den Entzündungsstatus verschärfen (Eckel et al., 2016; Pinnell et al., 2022) (Abbildung 2). Gleichzeitig führt Futterverzicht zu einem Mangel an essenziellen Mikronährstoffen wie Mineralien, die für die Immunabwehr und antioxidative Prozesse essenziell sind – was die systemische Belastung zusätzlich verstärkt.

Abbildung 2. Die zentrale Rolle des Darms für Gesundheit und Leistung von Mastrindern.

Das Management neu eingestallter Tiere sollte mit besonderer Sorgfalt erfolgen – zumal viele Stressfaktoren vor der Ankunft liegen und der direkten Kontrolle des Landwirts entzogen sind.

Ein effektives Managementkonzept muss auf den Schutz des gesamten Organismus abzielen: von Haltungsbedingungen (Platzangebot, Lüftung, Hygiene der Einstreu) bis hin zu prophylaktischen Maßnahmen in Gesundheit und Fütterung. Dabei spielt die Ernährung eine zentrale Rolle – durch ausgewogene Rationen speziell für die Ankunftsphase und den gezielten Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen, die helfen können, Stress abzufedern, die Immunantwort zu unterstützen und die Verdauung schnell zu stabilisieren.

Eine vielversprechende Maßnahme ist der Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen auf Basis von Isochinolinalkaloiden wie Sanguinarin und Chelerythrin, die aus der Pflanze Macleaya cordata gewonnen werden. Diese bioaktiven Verbindungen unterstützen sowohl die Immunfunktion als auch die Darmgesundheit.

Zahlreiche Studien belegen die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften dieser Alkaloide. Sie können die Bildung von Stresshormonen (z. B. Corticosteroide) regulieren, die Darmbarriere stärken und so lokalen wie systemischen Entzündungen entgegenwirken.

Auf dieser Grundlage wurde eine Studie durchgeführt, um die Wirkung eines natürlichen Produkts mit Isochinolinalkaloiden aus Macleaya cordata (Sangrovit® Feed x5, Phytobiotics GmbH – Eltville) auf die Gesundheit, Leistung und Effizienz von 30 importierten französischen Aubrac-Rindern während der ersten 60 Tage nach der Ankunft zu untersuchen.

Der Gesundheitsstatus wurde anhand einer Checkliste (Tabelle 1) und täglicher rektaler Temperaturmessungen erfasst. Klinische BRD-Fälle wurden dokumentiert und tierärztlich behandelt. Der Kot-pH-Wert – ein indirekter Indikator für Darmazidose – wurde zu Beginn, zur Mitte und am Ende der Studie gemessen.

Die Studie fand auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb der Universität Mailand statt. Die Tiere wurden nach Ankunft in zwei Gruppen aufgeteilt:

| Überwachungsparameter |

|---|

| Reaktionsfähigkeit, Allgemeinverhalten |

| Nasenausfluss (Art/Ausprägung) |

| Augenausfluss |

| Atemveränderungen |

| Haltung (Kopf, Wirbelsäule, Hals, Schultern) |

| Trockenheit der Nase |

| Trockenheit der Lippenränder |

Tabelle 1. Checkliste zur Erfassung des allgemeinen Gesundheitszustands

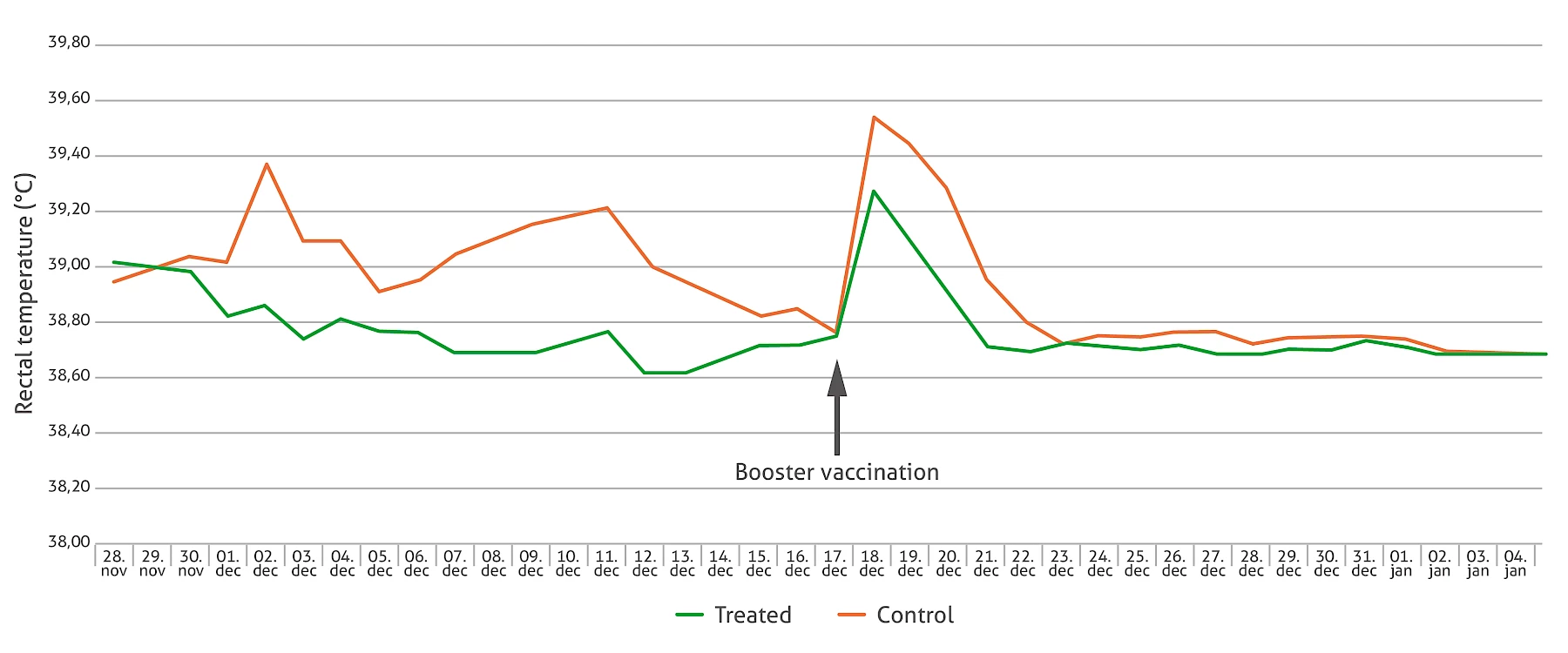

Die Körpertemperatur ist ein zentraler Indikator für Stress und Entzündungsrisiken – steigt sie über 39,7 °C, droht eine klinische Erkrankung. Die mit dem IQ-Produkt behandelten Tiere zeigten weniger Temperaturspitzen über dem Grenzwert, insbesondere in der kritischen Eingewöhnungsphase (Abbildung 3). Der Normbereich liegt bei 38,7–39,3 °C.

In der Behandlungsgruppe war die rektale Temperatur signifikant niedriger über den gesamten Zeitraum (38,7 °C vs. 39,9 °C, P < 0,0001), insbesondere in den ersten 16 Tagen. Auch nach der Impfung am 17. Tag zeigten diese Tiere eine schnellere Rückkehr zum Normalwert.

Abbildung 3. Temperaturverlauf während der ersten 60 Masttage beider Versuchsgruppen.

Parallel dazu war die Häufigkeit von BRD in der Behandlungsgruppe deutlich reduziert – sowohl in Bezug auf die Erkrankungshäufigkeit als auch die Rückfallquote, was auf eine stabilere Immunantwort hinweist.

| Gruppe | Morbidität (%) (n) | Rückfälle (%) (n) |

|---|---|---|

| Kontrolle | 53,3 % (n=8) | 37,5 % (n=3) |

| Behandlung | 20,0 % (n=3) | 33,0 % (n=1) |

| P-Wert | < 0,05 | 0,08 |

Tabelle 2. BRD-Morbidität und Rückfallrate

Der bessere Gesundheitsstatus in der Eingewöhnungsphase spiegelte sich in einer höheren täglichen Gewichtszunahme wider – insbesondere in den ersten 17 Tagen, die als besonders kritisch für Gesundheit und Stoffwechsel gelten (Tabelle 3).

Dies stimmt mit anderen Studien überein, die eine verbesserte Fermentation im Pansen durch IQ-Alkaloide belegen (Khiaosa-ard et al., 2020).

| Tag 0–17 | Tag 17–44 | Tag 44–60 | Tag 0–60 | |

|---|---|---|---|---|

| Kontrolle (g/Tag) | 1.143 | 1.401 | 1.491 | 1.352 |

| Behandlung (g/Tag) | 1.436 | 1.450 | 1.530 | 1.471 |

| P-Wert | 0.0184 | n.s. | n.s. | n.s. |

Tabelle 3. Durchschnittliche tägliche Zunahme (ADWG)

Die beobachteten Verbesserungen in Gesundheit und Leistung der behandelten Tiere lassen sich auf die Wirkung der Isochinolinalkaloide aus Macleaya cordata zurückführen. Ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Effekte sind in verschiedenen Tierarten wissenschaftlich belegt (Wang et al., 2021; Lee et al., 2015). Sie wirken sowohl systemisch, indem sie oxidativen Stress und Entzündung reduzieren, als auch lokal, indem sie die Darmbarriere unter Belastung stabilisieren (Chen et al., 2018, 2019).

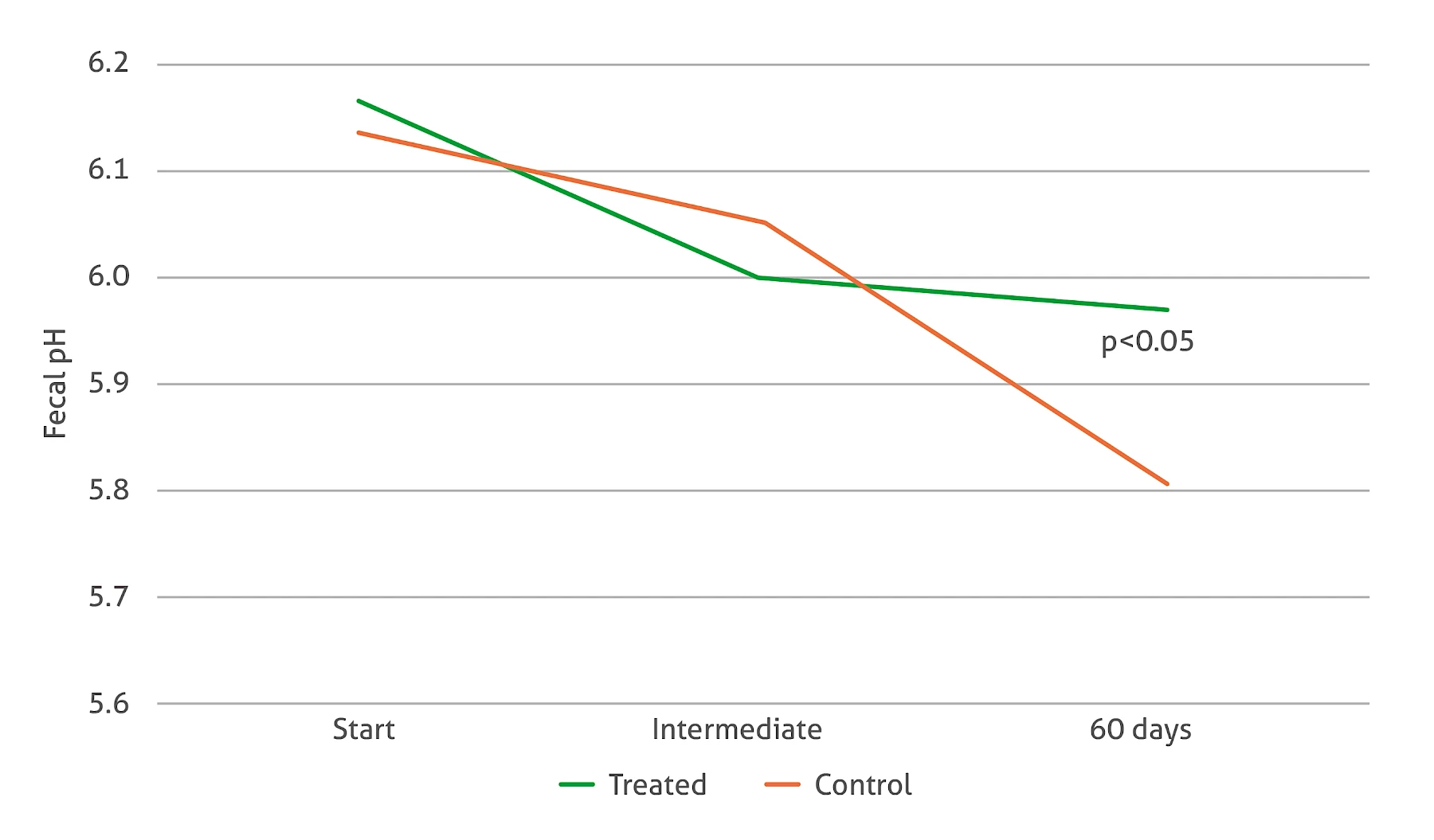

Auch der Kot-pH-Wert zeigte am Ende der Studie eine stabilere Darmfunktion in der Behandlungsgruppe – trotz steigender Energieaufnahme. (Abbildung 4)

Abbildung 4. Kot-pH-Verlauf in der Studienpopulation.

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass das auf Isochinolinalkaloiden basierende Naturprodukt die Resilienz von neu eingestallten Mastrindern in der sensiblen Adaptionsphase verbesserte, Gesundheitsstörungen reduzierte und die physiologische sowie digestive Erholung beschleunigte. Dieses seit Langem verfolgte Ziel gewinnt angesichts der aktuellen Herausforderungen – zwischen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, Tierwohl, ethischer Produktion und dem Bestreben, den Arzneimitteleinsatz zu reduzieren – zunehmend an Bedeutung.

Laden Sie die PDF Version des Artikels hier runter >>

Julia Schmitt hat einen Master-Abschluss in Tierwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen und verfügt über 17 Jahre wissenschaftliche Erfahrung in der Branche für phytogene Futtermittelzusatzstoffe. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Förderung der Darmgesundheit, der Erforschung entzündungshemmender Mechanismen und der Förderung des Tierschutzes und der Stressreduzierung durch natürliche Futtermittel.

Kontaktieren Sie unsere Experten oder schicken Sie uns eine Nachricht. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.